悩んでる人

悩んでる人勉強して全くしてこなくてどうやって勉強すればいいのかわからないよ…。勉強できないのがなぜだかわからないよ。

僕はこんな人!!!!!!

●正看護学校の専門に独学で入った。

●勉強のやり方が分からなかった人。

●本を読んで勉強のやり方を考えて考えて実施した。

本と経験で得た勉強出来ない人が勉強できない理由と出来る為にはどうするか方法や考え方を説明するね!!!!

これから書いていく事は僕が、何冊か本読んで学んで、書いてあることを何個も実践して得た結果の情報です!!!!

「勉強できない人」なぜ?【論理的思考ができてない】

「勉強できない人」は「なぜ勉強ができないのか」

論理的思考が出来ていないからです。

論理的思考とは、理由と結果を順序立ててまとめる思考力です。

なぜ?→理由→なぜ?→理由と組み立てる力です。

論理的思考が出来ていない=勉強できない、理由

勉強の基本的な考え方は論理的思考の繰り返しで成り立つからです。

そうすることで記憶が定着しやすいのです。記憶が定着するということは勉強もできるということです。数学・国語・英語・社会…も全て、記憶が出来ればできます。勉強は記憶することなんです!!!!

論理的思考について、本とかを読んだ結果を説明していきます!!!!!

論理的思考:2つのイメージについて

論理的思考をするためには、まずはイメージが大切です。

理由は、どういうふうに記憶していくかが整理しやすいからです。

論理的思考で使えるイメージとは、

●1、「パズルのピース」。

●2、「フローチャート」。

論理的思考ってこういう事だよ!っていうものを自分に染み込ませていく段階だよ!!!!!とっても大事。

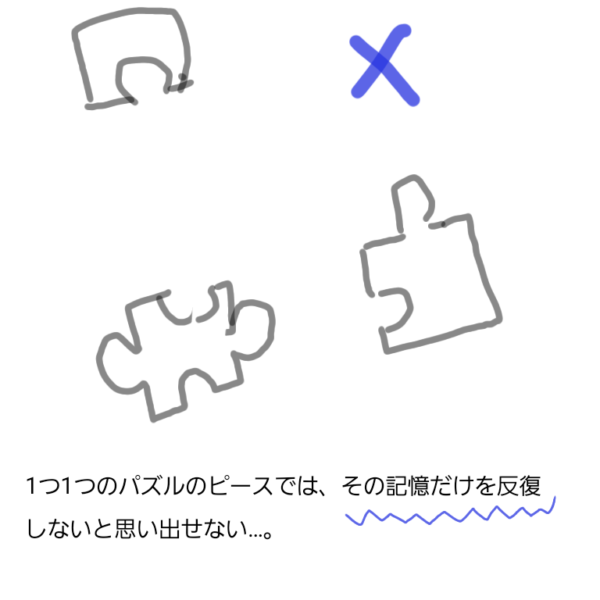

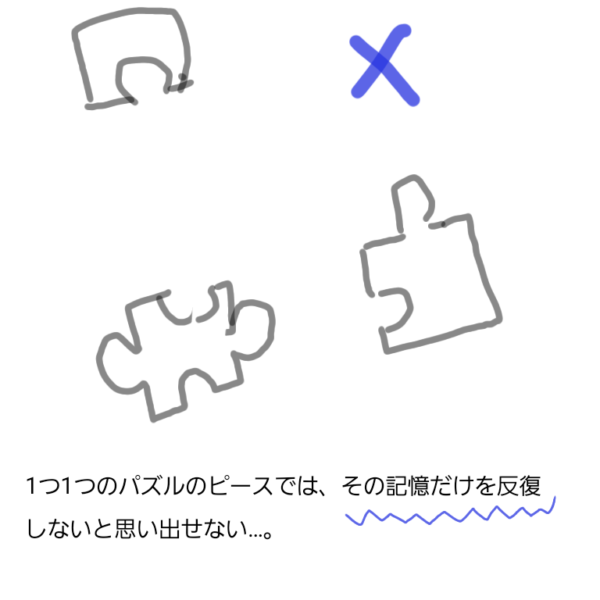

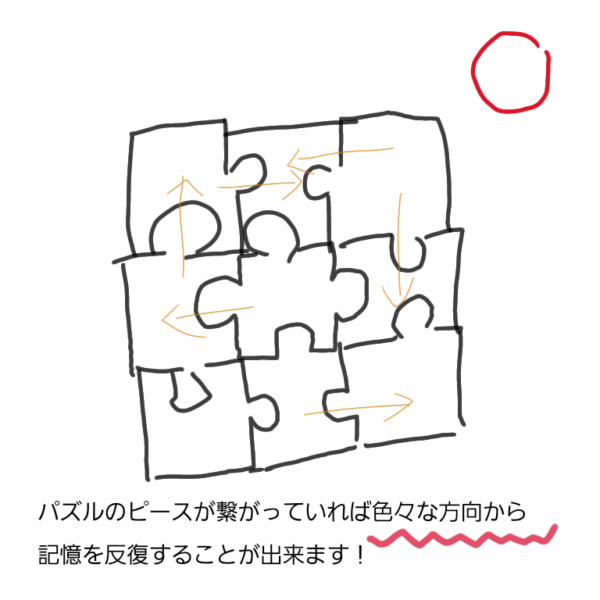

1,パズルのピース

まずは、パズルのピースについてです。

ジグソーパズルのひとつひとつバラバラのピースを

思い浮かべてください。 そのパズルの1ピース=1つの記憶とします。

次に、パズルのピースの考え方に論理的思考を当てはめていきます。

論理的思考=「なぜ?(1ピース目) → 理由(2ピース目)」とします。

このパズルのピースのセットをたくさん作っていきます。近い意味合いの知識に関しては、頭の中で元々あったピースにくっつけるイメージを持ちます。

知識をつけていくと、論理的思考が大きな1枚のパズルになってきます。

繋げる事を意識することで定着しやすく忘れにくくなります!!!!!

何度も同じことを思い出すと定着しやすいんです!!!!

ピースの周りに同じような知識のピースがあると、思い出す機会が増えるからです。

パズルのピースの考え方参考にしてみてください。

2,フローチャート

フロチャートとは、「●● → ●● → ●●と項目を矢印でつないでいく図のことです。これを使うべきなんです。

理由は、要点や自分の思考がまとまるからです。

例えば、「カレー作り → 具をきる → 煮込む → 完成」このように物事の要点が整理されます!

この考え方の積み上げが論理的思考です。

フローチャート使い方

論理的思考を「なぜ(何?) → なぜ? → 理由 → なぜ? …」と考える。

例を出すと、「水を飲む → 代謝がよくなる → 痩せやすくなる」ってなります。

これを頭の中で出来るようにしていきます!!!

最初は慣れないので紙に書き出してもいいです。ゆっくりですが、絶対出来るようになります。

論理的思考できるようにするには、パズルのピースとフローチャートのイメージでまとめていけばいいのね!

でもすぐ忘れちゃうんだよな。どうすれば記憶できるのかなぁ。

忘れないコツを教えるよ!!!!!!!

覚えたいことを定着させるポイント【エビングハウス忘却曲線の意識】

エビングハウスの忘却曲線がわかると、「誰でも意識的に記憶したい事を記憶出来る」ようになります!!

私が意識しているポイント=「エビングハウスの忘却曲線」です。

ヘルマン・エビングハウスってドイツの心理学者の人が見つけたのですが、「人は覚えた物事を、どのくらいの時間で忘れるか」を説明したものです。

何を言いたいのか結論は、忘れかけてきた時に思い出すってことを繰り返すと、どんどん知識が定着するっていう話なんですよ!!!!!!!!

一応詳細を説明していくよ!!!!!

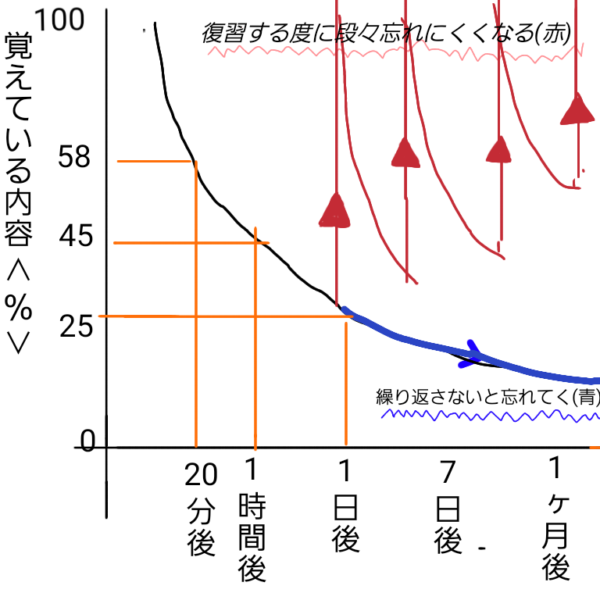

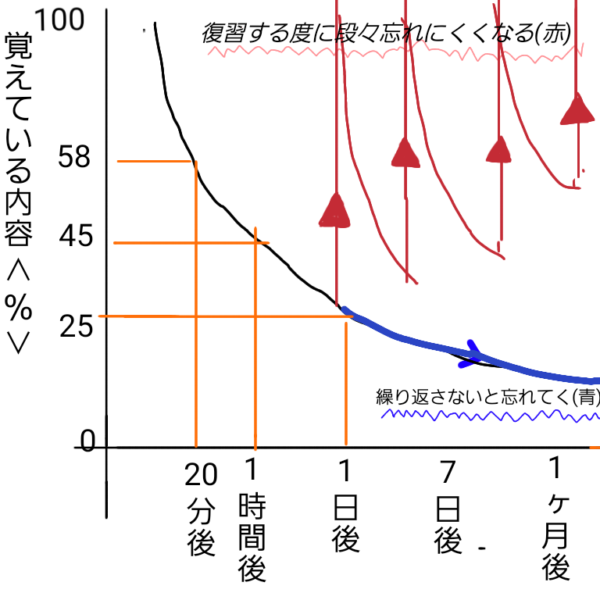

エビングハウスの忘却曲線

エビングハウスの忘却曲線=「人は覚えた物事を、どのくらいの時間で忘れるか」「知識を思い出す頻度はどのくらいで、記憶が定着していくか」を説明した曲線。

要点は2つ。

1つ、人は時間経過とともに記憶が薄れていく事。

2つ、復習をすることで段々と忘れるのが遅くなるということ。

2つの詳細を説明していきます!

要点①:時間経過と共に忘れていく

1度覚えたことは何もしないと時間経過とともに忘れていきます。

つまり、どのくらいの時間でどのくらい忘れるかわかると、忘れてしまう周期を意識的にイメージすることができるようになります。

例えば、覚えようと思った物事があったとします

「1度覚えた=100%覚えた状態」って事とします。

その1度100%覚えた事柄が時間の経過とともに記憶から薄れていきます。

このくらいの速度で忘れていく

- 20分後 → 約58%(100%あったものが58%になってしまう)

- 1時間後 → 約45%

- 1日後 → 約25%

- 1週間 → 約77%

- 1か月 → 約79%

…と忘れていきます。

次は、忘れないための対策について!!!!!!!!!

要点②:復習をすることで忘れにくくなる

2つ目の要点は「復習をすることで忘れにくくなる」ってことです。

図を使って詳細を説明していきます。

図を自分で書いたんですが見にくいですが・・・、ちょっと見てみてください!!!!

黒は時間と覚えている内容をグラフ化したもの

見にくいですが、赤いグラフを見ると、「復習=学びなおし」をすることで忘れかけていたものが、また100%になります。

更に、復習するたびに一番下がってる赤いグラフ底辺の部分がだんだんと底上げされているのが分かると思います。

つまり、

復習するたびに記憶がどんどん定着していっているってことが言える!!!!

でもむやみに復習しないで、復習のタイミングがあるってことも説明するよ!

どのタイミングで復習したらいいの?

図のオレンジ色を見ると、どのくらいの頻度で復習すればいいかがわかる。

人によって違うけど、基本「1日後」「3日後」「5日後」「1週間後」「1ヶ月後」って思い出せたらどんどん期間を伸ばす。

思い出せなかったら復習の日付の感覚を短くする。っていうのを繰り返すといいです!

自分にあった復習の感覚を身に着けていこう!!!!!

確実に記憶はできるようになるから、訓練を少しずつしていこう!!!!

忘却曲線・パズルのピース組み合わせる!【たった2のポイント!!!】

組み合わせるとめっちゃ効率よくなっていきます。

①忘却曲線の意識で1つ1つの記憶を覚えていく。(ピース集め)

②パズルのピースを集めて、どんどん繋げていく。(パズルづくり)

「パズルのピースを繋げていくと記憶は定着しやすく・忘れにくくなる。」

理由は、大きい知識の繋がりの方が記憶を復習出来る機会が多くなるからです。知識は繋がりができると思い出しやすいんです。

パズルは大きいと定着しやすい事【図で説明!】

でも、たくさんのピーズがつながると!!!!!!

だから、大きいパズルを作っていくのが大事なんです!!!!!!!

フローチャートでも説明すると…

忘却曲線を使い記憶のピースを増やしていく

↓

パズルのピースがまとまってくる

↓

色々なピースから記憶を反復できる

↓

思い出せる機会が増える

↓

記憶定着しやすくなる

↓

勉強できるようになってくる!

忘却曲線を使って覚えて、パズルのピースを繋げていくイメージでやってけばいいのね!

でも、覚えることが多くて覚えている気がしない…。

どういう内容が覚えやすいとかある??

最後に、ポイントを説明していきます!!!!!!!

ポイント:知識の根本を意識する

知識の根本を意識…?よくわからないよ。

説明して!!

知識の根本=「学ぼうとしている事の本質の部分」です。

理由は、本質を学んだ方が学びの効率がいいからです。

小さな1つ1つの知識を学ぶのではなく、大きな根本部分の使い方を学び、大きな枠の使い方を知ってから学びを進めた方が記憶をする上で効率がいいっていう話です。

根本って?【国語と数学での例】

数学

①1+1=2 、②5×10=50

国語

①A君はたくさん国語を勉強した。だから、国語が出来るようになった。

問題:なぜA君は国語の勉強が出来るようになったのか?

答え:「たくさん国語を勉強した」

本質を学ぶ事で、1つの学びから1つ以上の学びにつながるきっかけを作ることができるようになります。数学・国語以外のどんな事柄に対しても言えます。

もう1つポイント!!!!

行動しながら、本質を見抜く力を鍛えていく。

初めは本質を見抜くのが難しいです。

行動しながら本質なんだろうって考える事が最もいいと思います。

だから、最初は「これが本質かな?」って仮本質を作ってどんどん学んでいくといいです。

そこから、徐々に本質に近づけていけばいいんです。

矛盾が発生したり辻褄が合わない場合、本質ではない可能性が高いです。物事の本質はブレないです。

どんどん練習して記憶が自由にできるようにしていきましょう!!!!!!!絶対に役に立ちます!!!!!

まとめ【練習すれば必ずできるようになっていく!!!】

論理的思考を身に着け、ちょっとずつ記憶の定着の練習をすると必ずできるようになります!!!

・勉強できない人=論理的思考が出来ていない。

・パズルのピース=1つの記憶を1つのピースとして繋げて大きくしていくと記憶が定着しやすくなる。

・フローチャート=要点がまとまる。自分の思考の整理もしやすいため積極的に使うこと。

・覚えたいことを定着させるポイント=エビングハウスの忘却曲線

・エビングハウスの忘却曲線=人は覚えた物事をどのくらいの時間で忘れるか。

・①時間経過と共に忘れる:記憶を忘れる事自体を意識出来る。

・②復習する事で忘れにくくなる:記憶のやり方が意識的にわかり、意識的にできる。

・忘却曲線、パズルのピース組み合わせ考え方:忘却曲線で1つ1つの記憶を覚えパズルピースのように繋げれば記憶は定着しやすい → 大きい知識の方が記憶を復習出来る機会が多い。

・知識の根本を意識:知識の根本=「学ぼうとしている事の本質の部分」。これを学んだ方が効率がいい。行動しながら自分の本質を見抜く力を鍛えていく。本質はブレない。

僕はこの方法・考え方を意識して勉強とかをしているよ!

結果、僕は正看護学校にも入れたし、国家資格も一発合格できた。

勉強出来る人の目線と勉強できない人の目線はちがう。勉強出来ない人の目線は、勉強出来なかった人が1番わかる。ちょっとでも役に立てるといいな!

本当に自分に自信もなくなるし辛い事はわかるからちょっとずつ頑張ってこうね!

ありがとう!勉強は考え方が大事なんだね!

まだまだ慣れないけど、ちょっとずつ頑張ってみるね!

最後までありがとうございました。

コメント一覧 (1件)

[…] 記事に書いています。良かったら参考にしてください。勉強できない人の原因・取るべき方法と意識 […]